学校集金の現状と課題、今後のキャッシュレス化

1.学校集金の仕組みと問題点

学校現場では、給食費や教材費、学校行事の積立金、部活動費、PTA会費など、さまざまな費用を現金で集める「私会計方式」が一般的でした。教師は登校時に集金袋を配布し、保護者から現金を受け取って金額を照合・集計し、学校の金庫に保管します。

しかし、こうした手作業には大きなリスクと負担が伴います。まず、現金の紛失・盗難や計算ミスといったヒューマンエラーにより、返金漏れや請求漏れが発生しやすいことが指摘されています。実際に「給食費用の返金漏れ」や「転校児童の徴収額ミス」など、具体的なトラブル事例も後を絶ちません。

また、教師は授業の合間を縫って集金事務に追われ、保護者も指定日に現金を用意して子どもに持たせる手間を強いられます。さらに、未納が発生した場合には学校長が回収責任を負い、最終的にPTA会費で補填するなどの運用をしているところもあり、支払った保護者と未納の保護者との間に不公平感が生まれてしまう点も問題です。

\「誰でも決済」は月額費用が無料でご利用いただけます/

以下のWebサイトよりお問い合わせください

https://daredemo-kessai.com

>>3分でわかる!誰でも決済のサービス資料ダウンロードはこちら

2.公会計化の背景と導入状況

こうした課題を解決するため、文部科学省は「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」を策定し、まず給食費を地方公共団体の予算(公会計)に組み入れるよう全国の教育委員会へ通知しました。以降、教材費や修学旅行費など他の学校徴収金も順次、公会計の対象となり、自治体が徴収・管理を担う仕組みが全国に広がりつつあります。

公会計化の主な狙いは、以下の3点です。

- 教職員の残業削減

平成28年度の調査では、小学校で33.4%、中学校で57.7%の教員が月80時間超の時間外労働を抱えています。公会計化により徴収業務が自治体へ移管されることで、年間約190時間(児童生徒100人規模)の事務負担削減が期待され、教師は授業準備や生徒対応に専念できます。

(出展:文部科学省 教員勤務実態調査(平成28年度)(確定値)について) - 会計の公平・適正化

未納時の対応責任が自治体に移ることで、PTA会費による肩代わりが不要になり、公平性が担保されます。自治体の債権管理・法的措置により、滞納問題への対応力も強化されます。 - 保護者の利便性向上

口座振替やコンビニ払い、クレジットカード決済、QRコード決済など、多様な支払い方法が選択可能になり、保護者は現金を用意せずオンラインで納付できるようになります。

令和4年度の調査では、学校給食費の公会計化を「実施済」とする自治体が34.8%に達し、準備・検討中を含めると65.2%に上ります。一方、システム整備コストや人員不足を理由に「導入予定なし」とする自治体も依然3割強あり、より一層の普及には民間クラウドサービスや集金代行サービスの活用による低コスト導入が鍵となっています。

一方で初期費用・月額費用が無料の「誰でも決済」のようなキャッシュレス決済サービスも増えていますので、今後も公会計化の動きは進んでいきます。

\「誰でも決済」は月額費用が無料でご利用いただけます/

以下のWebサイトよりお問い合わせください

https://daredemo-kessai.com

>>3分でわかる!誰でも決済のサービス資料ダウンロードはこちら

3.キャッシュレス化による効率化とその留意点

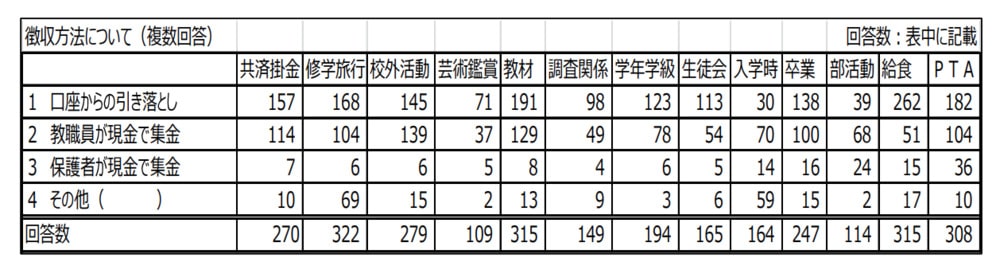

ますます進むのが、学校集金のキャッシュレス化です。現金の取り扱いのリスクや手間を解消し、教職員・保護者双方の負担軽減を図る取り組みとして注目されています。全国444公立小中学校の調査では、約4割が依然として現金集金を継続しているものの、6割は口座振替や銀行振込など何らかの非現金手段を導入しています。しかし、口座振替のみでは未納対応や督促が学校負担のまま残る場合があり、ICTを活用した集金代行サービスと組み合わせることで真の効率化が実現します。

出典:学校徴収金会計業務における教員の負担軽減のための調査研究

キャッシュレス化のメリットは大きく4点です。

- 教職員の事務負担軽減

請求書発行や入金チェック、リマインド送信をサービス側に委託でき、教師は教育に専念可能。 - 保護者の利便性向上

24時間オンライン納付が可能となり、現金を持たせる手間が省ける。 - トラブル防止・監査性向上

入出金履歴がリアルタイムで可視化され、計算ミスや二重請求を防止するとともに、監査対応もスムーズになる。 - 安全性の向上

現金が減ることで盗難リスクが低減し、決済データの暗号化で個人情報保護も強化される。

一方、導入時の初期コストや取扱手数料の負担、利用者側のITリテラシー格差、システム障害・非常時のリスクなどにも留意が必要です。これらは事前の説明やバックアップ手段の整備で軽減可能であり、現状ではメリットが大きく上回る、キャッシュレス化にしてよかったとの評価が多いです。

手軽に導入できる「誰でも決済」のような無料のキャッシュレス決済サービスが学校でも導入検討されるケースが増えてきています。

4.今後に向けた課題と展望

公会計化とキャッシュレス化は、いずれも最終的に教職員の業務軽減と教育の質向上を目指す改革です。教師の事務負担を削減し、生徒と向き合う時間を増やすことで、教育現場の働き方改革を後押しします。

しかし、公会計課の導入だけでは不十分で、ICT活用なくして負担軽減は不完全です。今後は、地方交付税による支援や民間ソリューションの多様化を活用し、制度と技術の両輪で効率化を推進することが求められます。教育関係者や行政職員は「昭和型の集金袋文化」から脱却し、子どもたちの学びに集中できる環境づくりを進めていく必要があります。次世代の教育を支えるためにも、公会計化とキャッシュレス化の恩恵を最大限に享受し、改革を前へ進めていきましょう。

\「誰でも決済」は月額費用が無料でご利用いただけます/

以下のWebサイトよりお問い合わせください

https://daredemo-kessai.com