こども誰でも通園制度とは?保育園が準備すべき5つのこと

こども誰でも通園制度の概要

「こども誰でも通園制度」は、2026年度から本格的に実施される予定の新しい保育制度です。この制度では、保護者の就労状況や理由を問わず、0歳6か月から満3歳未満の未就園児が時間単位で保育施設を利用できるようになります。

従来の保育制度では、親が働いていることなどが入園の条件となっていましたが、こども誰でも通園制度ではその制約が取り払われ、子どもの成長支援と保護者の負担軽減を目指しています。

\無料キャンペーン期間のため初期費用・月額費用・決済手数料全て無料でご利用いただけます/

こども誰でも通園制度の目的

こども誰でも通園制度の目的は下記の2点です。

- 子どもの成長支援

全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するため - 保護者の育児負担軽減

全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため

現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。

こども誰でも通園制度の対象者と利用条件

こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業(R5補正予算)

| 実施施設 | 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、 幼稚園、地域子育て支援拠点 等 (※基準を満たしていれば施設類型は問わない) |

|---|---|

| 対象となるこども | 0歳6か月〜満3歳未満の未就園児 |

| 利用可能時間(補助基準) | こども一人あたり「月10時間」を上限 |

| 単価(補助基準) | こども一人1時間あたり850円 (※障害児、医療的ケア児、要支援児童に係る加算有) |

| 利用料 | 1時間あたり300円程度を標準に徴収可 |

| 利用方法 | 定期利用(園・曜日・時間固定)/自由利用 (※親子通園も可(長期間続く状態とならないよう留意)) |

| 実施方法 | 一般型(専用室/在園児合同)/余裕活用型(空き定員活用) |

| 職員配置・設備基準 | 一時預かり事業の一般型/余裕活用型に準拠 |

こども誰でも通園制度の対象者と利用条件は下記の通りです。

- 対象年齢:0歳6か月~満3歳未満の未就園児

- 利用可能施設: 保育園、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園など

※認可基準を満たしていれば施設類型は問わない。 - 利用時間:こども1人あたり「月10時間」以内(1時間単位で利用可能)

- 利用料: こども1人1時間あたり300円程度(自治体により異なります)

「こども誰でも通園制度」と「一時預かり事業」との違い

「こども誰でも通園制度」と「一時預かり事業」との違いは下記の通りです。

こども誰でも通園制度

- 利用目的: 保護者の就労状況に関係なく、すべての家庭が利用できるようにすることを目的としています。これは、育児の孤立感を軽減し、子どもの成長を支援するための制度です。

- 対象者:0歳6か月〜満3歳未満児の未就園児が対象です。

- 利用時間: 月10時間程度の上限が設けられており、1時間単位で利用可能です。

- 実施自治体数: 全国すべての自治体で実施予定です。

一時預かり事業

- 利用目的: 主に保護者の病気やケガなど緊急時に家庭での保育が難しくなった場合に利用されます。また、育児疲れをリフレッシュするためにも利用可能です。

- 対象者: 一時的に家庭での保育が困難な乳幼児が対象となります。

- 利用時間: 利用時間や日数には特定の制限がなく、市町村によって異なる場合があります。

- 実施自治体数: 約74%の自治体で実施されています。

| 項目 | 現行の一時預かり事業 | こども誰でも通園制度(仮称)として想定している仕組み |

|---|---|---|

| 位置づけ | 市町村が実施主体となる補助事業 | 現行の「子どものための教育・保育給付」とは別の「○○給付(名称は精査中)」 |

| 実施自治体 | 1269自治体で実施 | 全ての自治体で実施 |

| 事業の目的や内容 | ①家庭で保育を受けることが一時的に困難になった乳児又は幼児 ② 子育てに係る保護者の負担を軽減するため保育所等において一時的に預かることが望ましいと思われる乳児または幼児について、主として昼間において、一時的に預かり必要な保護を行う | ①全ての子どもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備 ②すべての子育ての家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化 |

| 利用方法 | 市町村や事業者により、定期利用、自由利用など様々 | 市町村や事業者により、定期利用、自由利用など利用方法を選択できるよう想定 |

| 利用時間 | 補助事業として利用時間の定めはなく、市町村ごとに上限時間や日数を設定 ※月単位、週単位など設定方法は市町村による | 月一定時間までの利用可能枠内で柔軟に利用可能 ※2024年度試行的事業では補助基準上一人当たり「月10時間」を上限として検討 |

| 利用料 | 事業所が直接徴収することが基本 ※平均的には1時間300~400円程度 | 事業所が直接徴収することを想定 ※一時預かり事業と同水準を想定(制度改正中で検討) |

| 契約・予約方法 | 事業所との直接契約 ※申し込みは電話や直接申し込みがほとんど ※市町村は利用した子どもの情報を把握していない場合が多い | 事業所との直接契約を想定 ※予約システム活用を基本とする ※市町村はシステム活用で利用状況や支援が必要な家庭を把握可能 |

| 実施方法 | 一般型、余裕活用型 ※障害児には居宅訪問型も可能 | 一般型、余裕活用型を想定 |

出典:こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業実施の在り方に関する検討会における中間取りまとめ(案)について

こども誰でも通園制度の実施スケジュール

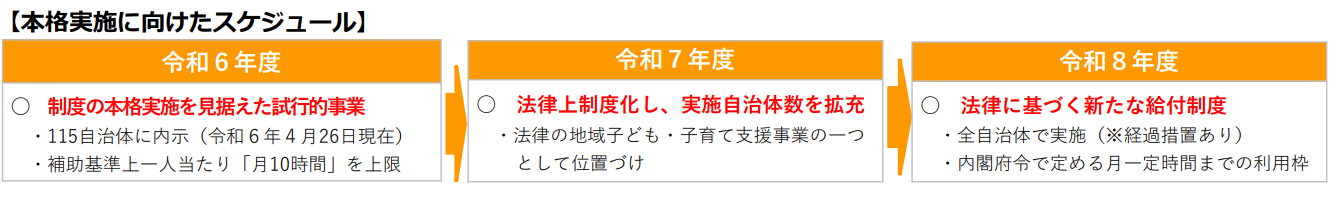

こども誰でも通園制度は、段階的に準備を進め、令和8年度からの本格実施を目指しています。以下に、令和6年から令和8年度までのスケジュールを示します。

令和6年度:試行的事業の開始

制度の本格実施に向けた準備として、全国115自治体で試行的事業が開始されます。この段階では、補助基準として一人当たり「月10時間」を上限とした利用が可能です。

令和7年度:法律上の制度化

試行的事業の成果を踏まえ、法律上で制度が正式に位置づけられます。これにより、実施自治体数が拡大され、より多くの地域で制度が利用可能になります。

令和8年度:本格実施

制度が全国的に本格実施されます。この段階では、内閣府令で定める月一定時間の利用可能枠が設定され、すべての自治体で適用される予定です。

ただし、一部の自治体では3時間以上で月一定時間枠内での利用可能枠を設定する経過措置が2年間適用されます。

上記のスケジュールに沿って、保育園や自治体は準備を進めることが求められています。

こども誰でも通園制度における保育園側の課題

1.人手不足など負担が増える

こども誰でも通園制度では、0歳6か月から満3歳未満児までの未就園児を受け入れるため、保育士の負担が増加することが懸念されています。特に、短時間で慣れない環境に対応する必要があるため、高度なスキルと柔軟な対応が求められます。

2.運営体制の整備が必要

新たに受け入れる子どもが増えることで、施設内での管理や書類作成など事務作業が増加します。これにより、職員の負担がさらに増える可能性があります。

3.赤字を抱えるリスク

利用者数に応じた自治体からの委託料と保護者からの利用料で運営されるため、こども誰でも通園制度に対応するため保育士を増員したにもかかわらず、利用者が少ない場合には施設側で赤字を抱えるリスクがあります。

4.一時預かり事業との棲み分け

一時預かり事業との違いを明確にしないと、混乱を招く可能性があります。特に、既存の一時預かり事業と制度設計が異なるため、利用者への説明と理解が必要です。

こども誰でも通園制度のために保育園が準備すべき5つのこと

1.施設と人員体制の整備

利用者増加に対応するため、保育士や子育て支援員などの適切な人員を確保します。特に、0歳6か月から満3歳未満児までの未就園児を受け入れるためには、年齢に応じた専門的な対応が求められます。

在園児と未就園児を分けた専用スペースの確保や、安全対策を講じる必要があります。施設の改修や新設が必要な場合は、関連する補助金制度を活用することも検討しましょう。

2.ICTツールの導入

ICT化補助金を活用し、登降園管理や連絡サービスを導入することで運営効率を向上しましょう。

3.キャッシュレスツールの導入

利用料徴収を効率化するために、キャッシュレスサービスを導入し、現金管理負担を軽減しましょう。これにより、保護者との金銭トラブルを防ぎ、業務効率化を図れます。

保育施設向けキャッシュレス決済「誰でも決済」は月額費用なしでご利用いただけます。

\無料キャンペーン期間のため初期費用・月額費用・決済手数料全て無料でご利用いただけます/

4.自治体との連携や、地域への情報発信

自治体や地域コミュニティと連携し、新制度への理解促進と利用希望者への情報提供を強化しましょう。地域での説明会や情報共有会を開催し、制度についての認識を深めてもらうことが重要です。

5.試行的事業の実施

試行的事業として、制度本格実施前に一部自治体で事業を開始し、その成果や課題を確認します。この段階で得られた知見を基に、本格実施に向けた体制整備を進めます。

キャッシュレスサービス「誰でも決済」の活用

「誰でも決済」は、保育施設向けに特化したキャッシュレス決済サービスです。少額の集金に適しているため、こども誰でも通園制度での集金にぴったりです。

- QRコード決済対応、月額料金なしで導入可能

- 保護者・職員双方の負担軽減と業務効率化に繋がります

現金管理がなくなるため保育園の運営効率が向上し、こども誰でも通園制度の際にスムーズな運営が可能となります。詳細は公式サイトをご覧ください。